最初からお手上げです。(ーー;)

編纂順序(へんさんじゅんじょ)と読むのでしょうか?)

編纂順序

一、講習實施ニ關スル日令

二、講習實施方案

三、講習員名簿

四、開講訓示

五、献立作成竝ニ調理ニ依ル榮養分ノ損失ニ就テ

六、烹炊施設ニ就テ

七、糧食雑話

八、料理ニ関スル講話

九、冷凍魚及其取扱ニ就テ

十、製パン製菓ニ関スル講話竝ニ實習(十は横の一0)

十一、献立作成竝ニ實習(十一は横に一一2つ)

十二、研究會摘録(十二は横に一二)

十三、閉講訓示(十三は横に一三)

この古い記録は火事で焼けた我が家から免れた只唯一の親父の形見です。料理を作る親父の姿に興味を持ち子供心の私はこの調理本【舞鶴要港部兵食献立調理講習記録】に何故か魅力を感じ内緒で持ち出しておりました。幸いその様な訳で火災から免れました。

表紙には

昭和七年二月 舞鶴要港部兵食献立調理講習記録 舞鶴要港部經理部

ご覧の通りガリ版刷の古くて、字も昔字、解読困難ですがゆっくりと私の時間、能力の届く範囲内で公開したいと思います。1ページ事写真を公開して、解読など私の能力の範囲外は皆様の協力など頂けましたら嬉しいです。

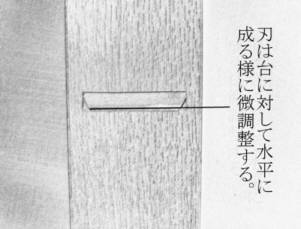

折角の鰹節削り器も刃の調整が完全でないと持ち前の良さを発揮できません。

刃の出具合を決めてから大事な事が微調整です。

微調整には鉋刃の横を叩いて調整します。

調整の仕方をHPにUP致しました。

http://www.shayo.co.jp/katu/tyousei.htm

高さ135巾128奥行き328mm、箱はタモ材を使い家具職人による作りで拭き漆仕上げは伝統工芸三条仏壇の塗師による仕上げ。鉋刃は与板の鉋鍛治による新生地青紙2号、寸法は寸4(60mm)です。台打ちは勿論越後三郎二代目西村祐一作です。

この仕上がりでなんとお値段は2万8千円(税抜き価格)です。今現在予約でお届けできるのは新年の1月の末頃です。

タモ材を使い、三条仏壇の職人さんが漆を塗りました鰹節削り器【越後の職人シリーズ】コーナーが完成しました。ご覧頂けましたら幸いです。

http://www.shayo.co.jp/katu/syokunin.htm

今現在日本にあるプロが使う本職用卵焼き器を大まかに分類しますと関東型(真四角)関西型(長方形)名古屋型(長方形を横にした)物の3種類です。名古屋型は鰻巻き卵を焼く為と思われますが、関東型、関西型の違いは焼き方にあるようです。辻嘉一の懐石傳書焼き物には関東風は出汁を少なく、調味に砂糖や味醂を使い、あまり焦げ目のつくことにこだわらず、むしろ焦げ目の味を喜び、卵鍋の向こうから手前にたたむように巻く。

関西風は出汁を多く入れて、淡口醤油だけで調味をし、焦げ目を付けないで巻き目が目立たないでふんわりとした味わいを喜び、手前から向こうへ巻き進む。とあります。

皆様、どう思われますか?

http://www.shayo.co.jp/malboxs/tea/omelet.htm

板圧1.5mm 関東型卵焼き器 150mm×150mm

板圧1.8mm(極圧) 関西型卵焼き器 122.5mm×180mm

翠玉堂の関西型卵焼き器と関東型卵焼き器は金型を使い絞った物では無く昔ながらの手法で作っております。従いまして鍋全体の板圧は一定に出来上がります。

たも材に拭き漆仕上げをしました。

漆の職人さんは伝統工芸指定”三条仏壇”の三代続く二代目、塗師屋暦50年の職人さんです。使いました鉋は小片秀司の匠乃家宝”洋玉鋼と新生地”を鍛錬しました物。全国の大工さんご存知、、、説明は省略。。。。箱は家具屋暦50年二代目の製作です。

http://www2.ginzado.ne.jp/shayo/katuo/hide.htm

薄く削ってみました。 何に使いましょうかね・?

何故鰹節削り器の箱、引き出しが二段なのか?

鰹節を削っている最中に用が出来た場合、鰹節を置く場所に戸惑った記憶はありませんか?サラサラ皿、、、近くに有ればよいのですが。一つ引き出しの場合は削った鰹節が入っていますし。その他何を入れるかは貴方の自由です。

40年程前の三条の包丁は刃こぼれしても何しても研ぎやすい包丁でした。今思いますには地金にはナマジを使っていたのでしょう。

最近の包丁はお料理人お勧めの有名処○○、丸々、の包丁でもその研ぎやすさはありません。これは地金の問題でしょうか?

どんな高価な包丁でも自分で再生できない物では尚、高価な物になるのではないでしょうか?

鰹節削り器の鉋ですが職人が全国的にも少なくなり消えて行く日本の文化的大工道具鉋を使い、子の代孫の代まで使える鰹節削り器を作りたいと思って居ります。

鉋の職人さんだけでは無く、ご協力いただけます素晴らしい職人さんと私の寿命のある限りの品物です。(^。^)

湯豆腐が美味しく感じる毎日です。

弥彦のロバ豆腐のおぼろを早朝食べに行く。ロバの母ちゃんが丼に入れてくれたおぼろ豆腐、熱々のおぼろ豆腐醤油だけかけて戴くなんとも堪らない味。